스리랑카의 불교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스리랑카의 불교는 스리랑카에서 가장 널리 퍼진 종교로, 테라바다 불교의 한 분파가 주류를 이룬다. 불교는 기원전 3세기 아소카 왕의 아들 마힌다에 의해 전래되었으며, 이후 아누라다푸라 왕국 시대에 번성하여 팔리어 문헌 전통을 발전시켰다. 16세기 이후 식민지 시대를 거치며 쇠퇴했지만, 19세기 불교 부흥 운동을 통해 다시 활력을 얻었다. 불교는 싱할라족의 정체성과 민족주의 형성에 중요한 역할을 했으며, 정치와도 밀접하게 연결되어 있다. 현재 스리랑카 불교는 승가 종파, 다양한 불교 단체, 종교적 관습, 그리고 숲속 수행 전통을 포함하며, 스리랑카의 문화와 사회에 깊이 뿌리내리고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스리랑카의 불교 - 드라비다 6군주

드라비다 6군주는 아누라다푸라 왕국을 침략한 드라비다인들이 세운 여섯 명의 군주로, 판두를 시작으로 파린두, 쿠다 파린다, 티리타라, 다티야, 피티야가 뒤를 이었으나 모두 다투세나에게 패배하여 살해당했다.

2. 역사적 배경

인도 아쇼카 왕의 아들 마힌다가 기원전 3세기에 스리랑카에 불교를 전래했다고 전해진다.[7] 데바난피야 티사 왕은 마힌다의 영향으로 불교에 귀의하고 아누라다푸라에 대승원(Mahāvihāra)을 건립하여 분별설부 계통의 불교(탐라샤티야)가 발전하는 기반을 마련했다.

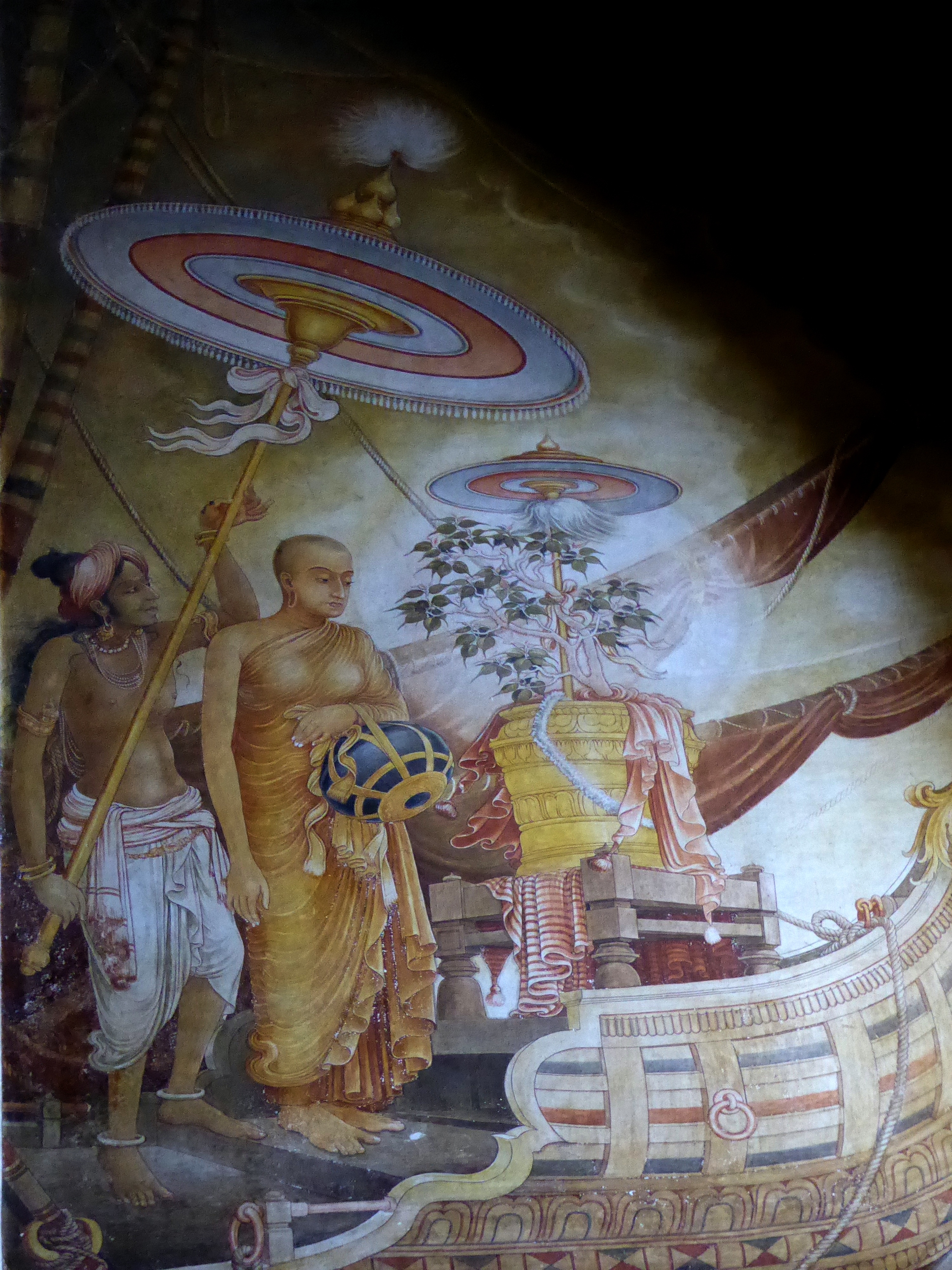

《마하밤사》에 따르면, 마힌다 장로와 상가밋타 비구니는 제3차 불교 결집 이후 스리랑카에 불교를 전파했다.[7] 이들은 데바난피야 티사 왕(기원전 307–267년) 치세에 불교 스투파와 공동체를 건설하도록 도왔다.[12] 미힌탈레 유적은 초기 승가가 사용했을 것으로 추정되는 동굴이 있는 초기 불교 유적 중 하나이다.[8]

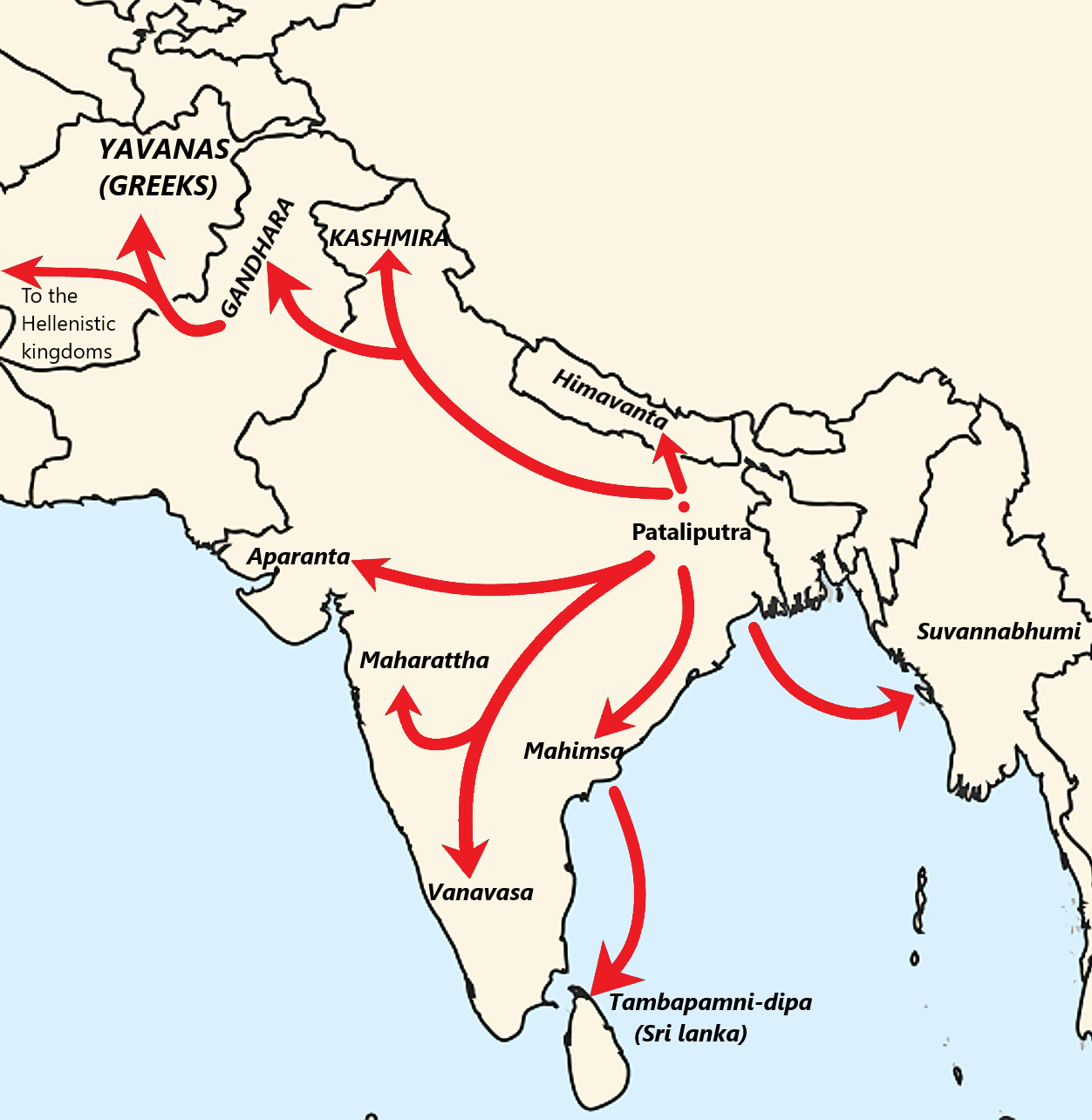

테라바다 ("장로")는 비바자바다(Vibhajjavāda) ("분석의 교리") 학파의 분파로, 스타비라 니까야에서 기원했다. 테라바다 문헌에 따르면, 제3차 불교 결집에서 합의된 비바자바다 교리를 유지한다.[4] 마우리아 제국의 후원으로 비바자바딘은 남아시아 전역으로 퍼졌고, 아누라다푸라에 정착하면서 탐파파니야(Tamrashatiya) (붉은 구리색)로 알려졌다.[5]

두투가무누와 바타가마니 아바야 (기원전 2세기 중반 ~ 기원전 1세기 중반) 치세에 불교는 확고한 권위를 얻었다.[9] 불교는 싱할라족에 의해 수용되면서 불교 이전의 숭배, 의례, 의식을 흡수했고, 스리랑카를 통일하는 강력한 요인이었다.[12]

아누라다푸라 왕국 초기, 테라바다 불교의 세 분파인 마하비하라, 아바야기리, 제타바나가 아누라다푸라에 자리 잡았다.[10] 이들은 왕들의 후원을 받았지만, 종교적 논쟁과 갈등을 겪었다.[16] 키시리메반 왕(재위 301–328년) 시대에 칼링가에서 부처님의 치아 사리가 전래되어[20] 싱할라 불교 왕권의 상징이 되었다.[22]

기원전 1세기부터 4세기까지 스리랑카 불교는 대승 불교를 수용했던 무외산사(아바야기리 비하라)의 위협을 받았다. 4세기에는 대사파와 무외산사파 사이에 종파 간 다툼이 있었지만, 5세기 붓다고사가 팔리어 경전 주석(앗타카타)과 《청정도론》을 저술하면서 대사파는 입지를 굳혔다.

5세기부터 11세기까지, 스리랑카 섬에서는 끊임없는 전쟁이 벌어졌지만, 불교 문화, 예술, 건축은 확장되었다. 9세기까지 불교 사원은 왕으로부터 영지를 부여받아 자급자족 경제 단위였다.

폴론나루와의 비자야바후 1세는 1070년경 섬을 재통일하여 폴론나루와 왕국을 세웠다.[4] 당시 스리랑카 불교는 쇠퇴하여 승려 서임에 필요한 최소 인원조차 찾기 힘들 정도였다. 비자야바후 1세는 미얀마에 사절단을 보내 불교를 복원했다.[4] 파라크라마바후 1세는 섬을 통일하고 스리랑카 불교 승가를 개혁했다.

파라크라마바후 1세 사후, 왕국은 분열되었고, 남인도 침략으로 폴론나루와 왕국은 쇠퇴했다.[1] 이후 싱할라 왕들은 남쪽으로 후퇴해야 했다.[4] 이러한 불안정성은 상가의 규율 쇠퇴로 이어졌다.

관세음보살(로케스와라 나타) 숭배는 현재까지 스리랑카에서 이어지고 있으며, 나타(Nātha)라고 불린다.[26]

2. 1. 불교 전래와 초기 발전 (기원전 3세기 ~ 기원후 4세기)

기원전 3세기 인도에서 스리랑카 (실론섬)로 불교가 전래되었다. 『디파밤사』 (섬의 역사, 4-5세기)나 『마하밤사』 (대사, 6세기 초) 등의 연대기에 따르면, 아쇼카 왕의 아들 마힌다가 아누라다푸라 동쪽 미힌탈레 산에서 데바난피야 티사 왕을 만나 불교에 귀의하면서 시작되었다고 전해진다. 이는 기원전 247년 6월 보름날이었다고 한다.[7] 왕은 아누라다푸라에 대승원 (Mahāvihāra, 마하비하라)을 열었고, 이곳에서 분별설부의 흐름을 잇는 불교 (적동엽부)가 발전했다.

스리랑카 전통 연대기인 《마하밤사》와 《디파밤사》에 따르면, 불교는 기원전 3세기에 제3차 불교 결집 이후 마힌다 장로와 상가밋타 비구니에 의해 전파되었다. 이들은 아쇼카 황제의 자녀였다고 한다.[7] 아쇼카의 칙령에는 스리랑카 등지에 불교 선교단을 파견했다는 내용이 있지만, 마힌다나 상가밋타에 대한 구체적인 언급은 없어 현대 학자들은 이 주장을 완전히 받아들이지 않는다.

《마하밤사》에 따르면, 이들은 데바난피야 티사 (기원전 307–267년) 치세에 스리랑카에 도착하여 불교로 개종하고 최초의 불교 스투파와 공동체 건설을 도왔다. 티사 왕은 왕립 공원을 불교 공동체에 기증했고, 이는 아누라다푸라 마하 비하라 전통의 시작이었다.[12] 마힌다는 스리랑카의 초기 불교 유적 중 하나인 미힌탈레 유적과 관련이 있으며, 이곳에는 초기 스리랑카 승가가 사용했을 것으로 추정되는 동굴이 많다.[8]

테라바다 ("장로")는 비바자바다(Vibhajjavāda) ("분석의 교리", "분석가") 학파의 분파이다. 비바자바다는 인도 초기 불교 학파 중 하나인 스타비라 니까야의 분파였으며, 스타비라는 불교 공동체의 첫 번째 분열에서 등장했다. 현대 역사가들은 이 분열의 세부 사항과 시기 (아소카 대왕 시대인 기원전 304–232년 전후인지 여부)에 대해 합의하지 못하고 있으며, 아소카 석주에는 이 결집이나 분열에 대한 언급이 없다.[11]

테라바다 문헌에 따르면, 테라바다 학파는 아소카의 후원과 목갈리푸타 팃사 장로의 지도 아래 기원전 250년경에 열린 제3차 불교 결집 동안 합의된 비바자바다 교리를 유지한다.[4] 이들의 교리적 입장은 당시 여러 학파의 반대 견해를 반박하는 ''까타왓투'' ("논쟁점")에 남아 있다.

마우리아 제국의 후원에 힘입어 비바자바딘은 남아시아 전역으로 퍼져 나가 여러 집단과 공동체를 형성했다. 남인도에서는 아반티에 중심지를 두었을 뿐만 아니라 안드라, 바나바사 (오늘날의 카르나타카), 아마라바티, 나가르주나콘다에서도 활동했다.[5] 이들은 아누라다푸라에 정착하면서 탐파파니야(Tamrashatiya) (산스크리트어: Tāmraśāṭīya, Tāmraparṇīya)로 알려졌는데, 이는 붉은 구리색을 의미한다.[5] ''Tāmraparṇi''라는 이름은 스리랑카 자체를 지칭하는 이름이 되기도 했다.[6]

S. D. 반다라나야케에 따르면, 이 시기 불교 확산은 국가뿐만 아니라 평신도들도 장려했다. 이 초기 시대의 예술적, 건축적 유물은 거의 없지만, 수백 개의 불교 동굴이 남아 있으며, 여기에는 가구와 족장들이 승가에 기증한 내용을 기록한 브라흐미 문자 비문이 많다.[9]

반다라나야케는 두투가무누와 바타가마니 아바야 (기원전 2세기 중반 ~ 기원전 1세기 중반) 치세에 불교가 "확고한 권위"를 얻은 것으로 보인다고 말한다.[9] K. M. de Silva는 기원전 1세기까지 불교가 "주요 정착 지역에 잘 자리 잡았다"고 말한다.[9] K.M. 데 실바는 또한 불교가 싱할라족에 의해 받아들여지면서 불교 이전의 숭배, 의례, 의식을 흡수했다고 언급한다.[12] 불교는 통일된 문화를 가진 단일 정치 세력 아래 스리랑카를 통일하는 강력한 요인이었다.[12]

《마하밤사》 제29장에는 그레코-박트리아 왕국의 메난드로스 1세 (기원전 165/155 –130년) 통치 기간 동안, 요나 (그리스) 승려 마하 다르마락시타가 "알라산드라 요나 도시" (카불 북쪽 알렉산드리아)에서 온 30,000명의 불교 승려를 루완웰리사야 스투파 헌정을 위해 아누라다푸라로 이끌었다고 기록되어 있다. 이는 북쪽을 정복한 타밀족을 물리침으로써 섬의 다양한 스리랑카 국가들을 통일한 두투가무누 (기원전 161년 ~ 137년) 치세에 일어났다.[17]

현재에도 아누라다푸라에는 정사의 터와 많은 불탑이 유적으로 남아 있으며, 상가밋타가 인도의 부다가야 보리수 가지를 가져왔다고 하는 성스러운 보리수가 숭배되고 있다.

2. 2. 아누라다푸라 왕국 시대 (기원전 3세기 ~ 11세기)

아누라다푸라 왕국 초기에는 테라바다 불교의 세 분파인 마하비하라, 아바야기리, 제타바나가 아누라다푸라에 자리 잡고 있었다.[10] 이들은 모두 싱할라 왕들의 후원을 받으며 성장했다. 마하비하라가 가장 먼저 설립되었고, 아바야기리와 제타바나는 마하비하라에서 분리되어 대승불교에 더 개방적인 승려들이 설립했다.[11] A. K. 워더에 따르면, 인도 마히샤사카 종파도 스리랑카에 정착했다가 테라바다에 흡수되었다.[12]아바야기리 분파는 인도 불교와 긴밀한 관계를 유지하며 대승불교 요소를 많이 받아들였다.[13] 반면 제타바나 분파는 대승불교 수용에 소극적이었다.[14] 마하비하라 전통은 대승불교 교리를 이단으로 간주하고 대승경전을 위조된 경전으로 여겼다.[15]

이들 분파 간에는 종교적 논쟁과 갈등이 잦았는데, 특히 왕실 후원을 위한 경쟁이 치열했다.[16] 보하리카 티사 왕(재위 서기 209–231년)은 마하비하라의 설득으로 대승불교 가르침을 억압했다.[17] 그러나 마하세나 왕(재위 서기 277–304년)은 대승불교를 지지하고 마하비하라를 탄압했으며, 아바야기리와 제타바나를 건설하기 위해 마하비하라 건물을 파괴하기도 했다.[18] 이로 인해 아바야기리가 가장 크고 영향력 있는 불교 전통으로 부상했다.[19]

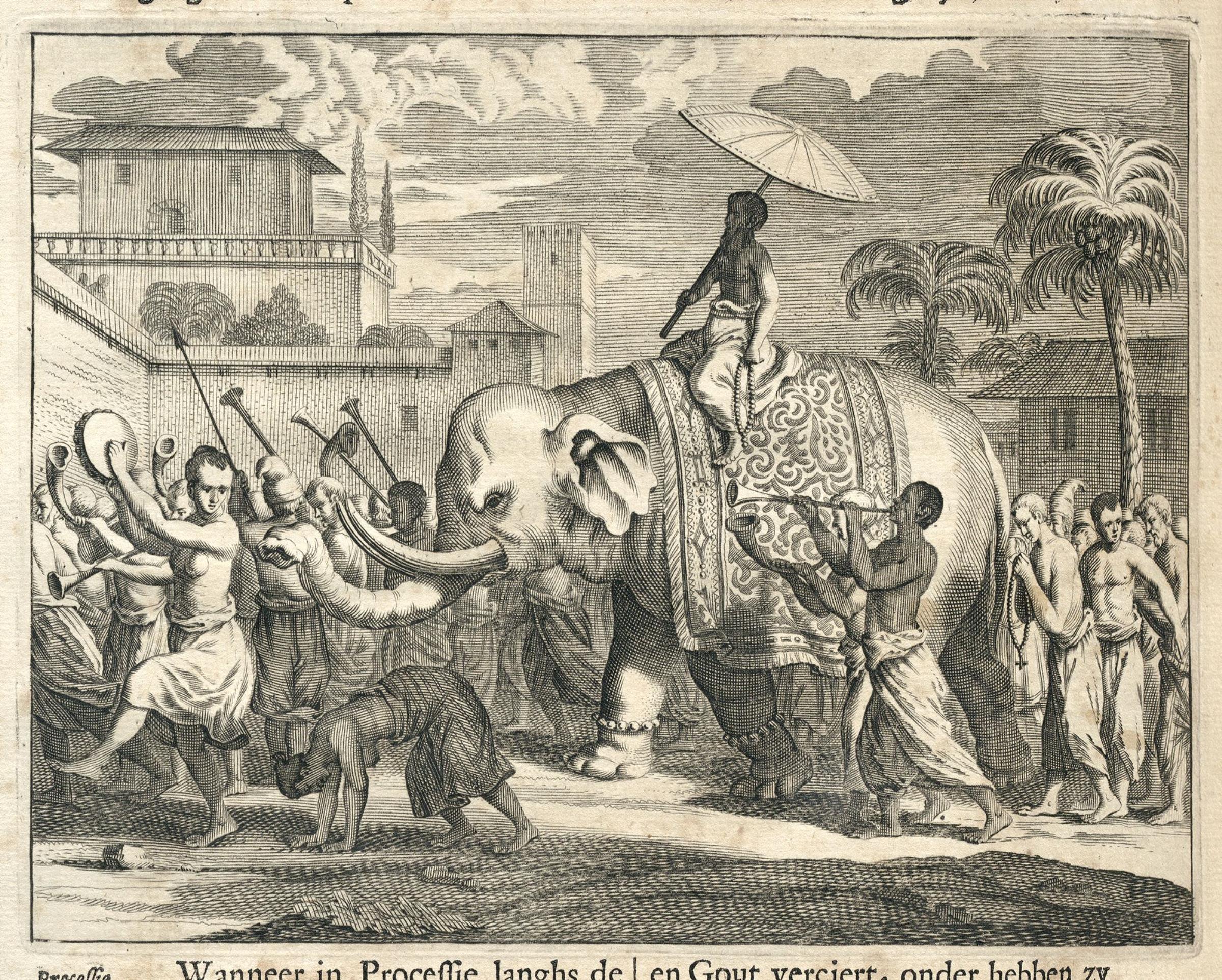

키시리메반 왕(재위 서기 301–328년) 시대에 칼링가에서 부처님의 치아 사리가 스리랑카로 전래되었다.[20] 키시리메반 왕은 사리를 안치하고 매년 행렬을 거행하도록 명령했다.[21] 부처님의 치아 사리는 곧 스리랑카에서 가장 신성한 유물이자 싱할라 불교 왕권의 상징이 되었으며, 아바야기리 전통에 의해 보관되고 홍보되었다.[22]

5세기 초 중국 승려 법현은 스리랑카를 방문하여 아바야기리에 5,000명, 마하비하라에 3,000명, 체티야파바타비하라에 2,000명의 승려가 있다고 기록했다.[23] 법현은 아바야기리 비하라에서 마히샤사카 율장의 산스크리트 사본을 얻어 중국어로 번역했다.[24]

당시 스리랑카 불교 건축의 주요 특징은 탑이었다. 아누라다푸라의 주요 탑으로는 투파라마, 미리사바티, 루반발리사야, 아바야기리, 제타바나가 있다.[25]

8세기에는 바즈라야나 불교가 스리랑카에 유입되었고, 바즈라보디와 아모가바즈라가 방문했다.[26]

가자바후 1세 시대부터 12세기까지 아바야기리는 테라바다, 대승불교, 바즈라야나 사상을 연구하는 중심지였다.[27] 여기에는 비무티마가를 쓴 우파티사, 사담모파야나를 저술한 카비차크라바르티 아난다, 아리아데바, 아리아수라, 탄트라의 대가인 자야바드라와 찬드라마리 등 다양한 불교 학자들이 있었다.[28]

2. 3. 테라바다 불교 문헌 전통의 발전

기원전 1세기부터 4세기까지 스리랑카 불교의 최고 지위는 무외산사(아바야기리 비하라)의 위협을 받았다. 기원전 89년 와타가마니 아바야 왕이 무외산사를 개산했는데, 이 절은 대승 불교를 받아들여 대사파와 대립했다. 두 승원 간의 대립 속에서 지다림사(제타바나비하라) 파가 생겨나 삼파 정립 시대를 맞았다.[47]4세기에는 대사파와 무외산사파 사이에 종파 간 다툼이 있었고, 그 결과 대사파가 파괴되기도 했다. 《마하밤사》에는 무외산사파 승려들도 섬에서 추방되었다는 기록이 있다.[48] 그러나 이후 법현의 불국기에는 대사파와 무외산사파가 여전히 존재했다고 기록되어 있다.

다른 두 파가 대승 불교나 밀교를 수용한 것과 달리, 대사파는 5세기 인도 출신 불교 학자이자 주석가인 붓다고사가 팔리어 경전 주석(앗타카타)과 《청정도론》을 저술하는 등 입지를 더욱 굳건히 했다.

12세기 파라크라마바후 1세는 대사파를 정통으로 인정하고 다른 두 파를 탄압하여 스리랑카 불교를 대사파로 통일했다.[49] 현재 스리랑카에는 대승 불교가 끊어졌고, 사찰 유적만 남아 있다. 폴론나루와, 시기리야, 담불라, 캔디 등 불교 관련 유적과 사찰이 세계 유산으로 등록되어 있다.

2. 4. 전쟁, 쇠퇴, 승가의 복원

5세기(마하나마가 428년에 사망한 후)부터 11세기까지, 스리랑카 섬에서는 아누라다푸라 왕실 권력의 약화, 싱할라 왕, 왕위 찬탈자, 남인도 왕조(촐라, 팔라바, 판디아) 출신의 외세 침략자 간의 끊임없는 전쟁이 벌어졌다. 이러한 남인도 왕조는 힌두교를 강력하게 믿었으며 종종 불교의 영향력을 제거하려 했다. 시간이 지남에 따라 남인도 불교는 쇠퇴했고, 이는 스리랑카와 남인도 간의 중요한 문화적 연결을 끊었다.[4]이러한 갈등의 시대는 불교 사원 약탈을 목격했고, 종종 불교의 상황을 어렵게 만들었으나, 이러한 불안정성에도 불구하고 이 시대는 불교 문화, 예술, 건축의 확장을 보였다. 9세기까지 불교 사원은 재산, 토지, 영지, 관개 시설을 소유한 강력한 기관이었다. 그들은 왕으로부터 이러한 영지를 부여받았으며 일반적으로 영구적으로 소유했다. 스리랑카 역사에서 이 시기의 불교 사원은 기본적으로 싱할라 왕에 의해 보호받는 자급자족 경제 단위였다. 이러한 불교 시설은 또한 다토파티사 1세(639–650)와 카샤파 2세(650–659)의 통치 기간과 같이 내부 분쟁 시 싱할라 통치자들에 의해 약탈당했다.

세나 1세(833–853)와 마힌다 4세(956–972)의 통치 기간 동안 아누라다푸라시는 평화와 번영의 시기에 다양한 왕들에 의해 "엄청난 건설 노력"을 보였으며, 이 도시의 현재 건축 유적의 상당 부분은 이 시기에 기인한다. 그러나 이는 촐라 제국 (993년에서 1077년 사이)의 침략과 아누라다푸라 핵심 지역의 정복으로 이어졌으며, 이 전쟁은 아누라다푸라를 황폐화시키고 왕국의 종말을 가져왔다.

2. 5. 폴론나루와 시대 (11세기 ~ 13세기)

폴론나루와의 비자야바후 1세는 1070년경 남부 싱할라족의 저항을 물리치고 섬을 재통일하여 폴론나루와 왕국을 세웠다.[4] 당시 스리랑카 불교는 매우 쇠퇴하여 승려 서임에 필요한 최소 인원인 다섯 명의 비구(bhikkhu)조차 찾기 힘들 정도였다. 비자야바후 1세는 미얀마에 사절단을 보내 저명한 장로들과 불교 경전을 들여와 불교를 복원했으며, 불치사를 건설하였다.[4]

파라크라마바후 1세는 섬을 통일하고 스리랑카 불교 승가를 개혁하려 했다. 이전 연구들은 이 개혁이 마하비하라의 승리로 끝났다고 보았으나, 최근 연구는 이것이 부정확하다고 밝히고 있다.[20] 촐라의 침입으로 모든 불교 기관들이 심각한 피해를 입었고, 세 개의 주요 전통은 여덟 개로 분열되어 있었다. 파라크라마바후 1세는 이들을 하나의 공동체로 통합했지만, 종파 간 경쟁을 완전히 종식시키지는 못했다.[20]

''Cūḷavaṁsa''에 따르면, 당시 불교 수도 공동체는 많은 갈등을 겪고 있었고, 일부 승려들은 결혼하여 자녀를 낳고 재가 신자처럼 행동했다.[22] 파라크라마바후 1세는 수타와 비나야에 정통한 마하테라 카사파를 지도자로 삼아 개혁을 추진했다.[23] 일부 승려들은 해임되거나, 새로운 통일 테라바다 전통에서 "사미"(''Śrāmaṇera'')로 재서임될 기회를 얻었다.[20]

파라크라마바후 1세는 고대 도시인 아누라다푸라와 폴론나루와를 재건하고 불교 스투파와 비하라(수도원)를 복원했다.[24] 그는 승가와 서임을 주재할 상가라자를 임명하고 두 명의 부관이 그를 보좌하도록 했다.[24]

10세기에서 13세기 사이, 팔리어 문학 저술이 크게 증가했다.[24] 인도 침략과 전쟁으로 불교가 쇠퇴할 수 있다는 두려움 때문에, 팔리어 저자들은 부처님 가르침의 본질을 보호하려 노력했다.[24]

이 시기에는 아누룻다, 수망갈라, 시닷타, 사리푸타 테라, 딤불라갈라 라자 마하 비하라의 마하카사파 테라, 모갈라나 테라 등 저명한 학자들이 활동했다.[24] 이들은 티피타카에 대한 부주석, 문법, 요약 및 아비담마와 비나야에 관한 교과서(예: 아누룻다의 ''아비담마타상가하'')를 편찬하고, ''카비야'' 스타일의 팔리어 시와 어학 작품을 썼다. 이들의 작품은 산스크리트어 문법과 시학의 영향을 받았으며, 산스크리트 불교 마하야나 문학에 대한 인식도 증가했다.[24]

폴론나루와 시대에는 숲속 수행 전통(''아란나바신'')이 발전하여 학문적 성과를 내고 개혁 운동을 주도했다.[24]

새로운 마하비하라 테라바다 종파는 스리랑카에서 지배적이 되면서 동남아시아로 퍼져나갔다. 11세기 말 미얀마, 13세기와 14세기 초 태국, 14세기 말 캄보디아와 라오스에 자리 잡았다. 마하비하라가 동남아시아의 다른 종파를 완전히 대체하지는 못했지만, 왕실의 지원을 받으며 큰 영향력을 행사했다.[25]

2. 6. 분열과 쇠퇴 (13세기 ~ 16세기)

파라크라마바후 1세 사후, 그의 왕국은 전쟁 중인 세력으로 분열되었고, 남인도 침략자들의 공격 재개로 폴론나루와 왕국은 급격히 쇠퇴했다.[1] 니산카 말라 치하에서 짧은 재건 기간이 있었는데, 그는 니산카 라타 만다파야, 랑코트 비하라, 하타다게 등 훌륭한 불교 중심지 건설을 장려했다.[2]

그러나 남인도 국가의 공격으로 왕국은 계속 쇠퇴했다. 폴론나루와에서 통치한 마지막 싱할라 왕은 담바데니야의 파라크라마바후 3세(1302–1310)였는데, 그는 판디야의 속국이었으며 나중에 담바데니야로 후퇴해야 했다.[3] 이후 싱할라 왕들은 남인도 국가와 섬 북서부를 통제하는 타밀 자프나 왕국(힌두 왕국)으로부터 안전을 찾기 위해 쿠루네갈라, 감폴라 등 남쪽으로 후퇴해야 했다.[4]

이러한 불안정성은 상가의 규율 쇠퇴로 이어졌다. 싱할라 왕들은 규율이 없는 승려들을 상가에서 숙청하고 감폴라 왕 치하에서 '상가라자'(상가의 수장) 직책을 도입하는 등 쇠퇴를 막기 위해 다양한 조치를 시도했다.[5] 종파적 차이는 대부분 이 시점에 해결되었으며, 일부 대승 불교(및 힌두교) 신과 다른 종파의 의식을 상좌부 정통교리로 채택했다. 치아 사리 숭배는 그 중요성을 유지했다.[6] 스리랑카는 인도 아대륙에서 불교의 쇠퇴와 인도 아대륙의 이슬람 정복을 겪은 인도와 대조적으로, 접근 가능한 부처의 유물을 포함하고 있었기 때문에 동남아시아 불교도들에게 새로운 성지로 여겨졌다.[7]

이 담바데니야 왕 시대에는 마하카비야 스타일로 담바데니야의 파라크라마바후 2세가 쓴 ''카브실루미나''와 ''사다르마 라트나발리야''(담마파다 주석의 이야기를 다시 이야기함)와 같은 종교 시가 번성했다.[8]

2. 7. 마하야나 불교의 영향

관세음보살(로케스와라 나타)에 대한 숭배는 현재까지 스리랑카에서 이어지고 있으며, 그곳에서는 나타(Nātha)라고 불린다.[26] 최근에는 서구 교육을 받은 일부 테라바다 신자들이 나타를 미륵과 동일시하려 했다. 그러나 그의 왕관에 아미타불의 형상을 포함한 전통과 기본적인 도상학은 나타를 관세음보살로 식별한다.[26]

조각 증거만으로도 스리랑카 전역에 대승 불교가 상당히 널리 퍼져 있었음이 분명하다. 비록 섬의 불교 역사를 현대적으로 설명하는 것은 테라바다의 끊이지 않고 순수한 계보를 제시하고 있지만 말이다. (스리랑카의 득도 계보를 통해 유사한 경향이 동남아시아의 다른 지역으로 전파되었을 것이라고 추측할 수밖에 없다.) 현재 나타의 모습에서 광범위한 관세음보살 숭배의 유물을 볼 수 있다.[27]

스리랑카의 왕들은 적어도 시리상가보디(재위 247–249) 시대부터 보살로 묘사되었는데, 그는 마하삿바("위대한 존재", 산스크리트어 ''마하삿바'')로 불렸다. 이는 대승 불교에서 거의 독점적으로 사용되는 칭호이다.[28] 3세기부터 15세기까지 많은 다른 스리랑카의 왕들 또한 보살로 묘사되었으며, 그들의 왕실 의무는 때때로 십바라밀 수행과 명확하게 연관되었다.[28] 어떤 경우에는 과거 생에서 부처가 될 것이라는 예언을 받았다고 명시적으로 주장하기도 했다.[28]

3. 근대

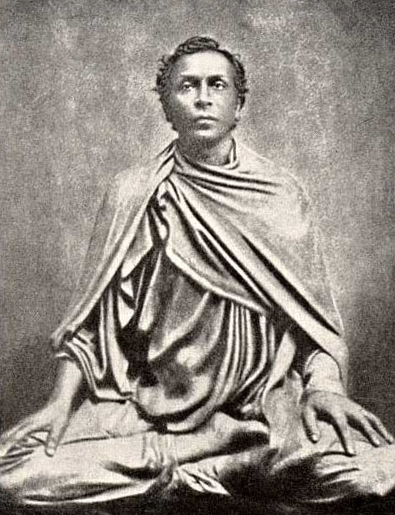

19세기 후반, 미게투와테 구난난다 테라와 히카두웨 스리 수망갈라 테라를 중심으로 기독교 선교사와 영국 식민 통치에 대항하는 불교 부흥 운동이 일어났다. 1865년부터 1873년까지 개신교 선교사들과 다섯 차례의 공개 토론이 벌어졌으며, 특히 1873년 파나두라 토론에서 구난난다 테라가 승리한 것으로 널리 알려졌다.[4] 이 토론에서는 신, 영혼, 부활, 카르마, 윤회, 열반 등이 논의되었다.[29]

영국 정부는 종교적 중립을 표방했지만, 불교도들은 불교 전파 협회, 비디요다야 피리베나, 비디얄란카라 피리베나 등의 교육 기관을 설립하여 불교를 진흥시켰다.[4] 또한 수도원 규율을 중시하는 라마냐 니카야가 결성되었다.[4]

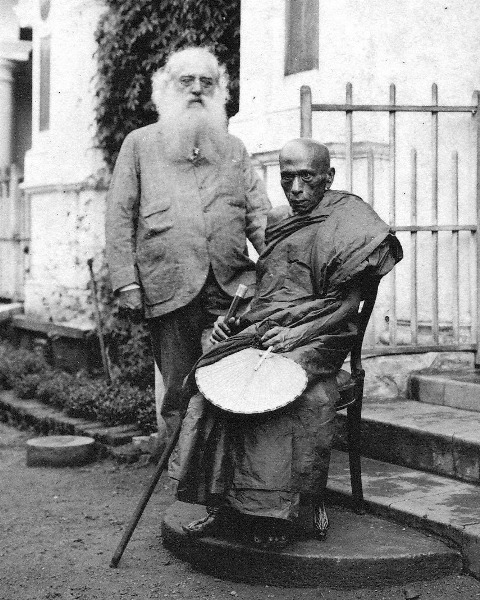

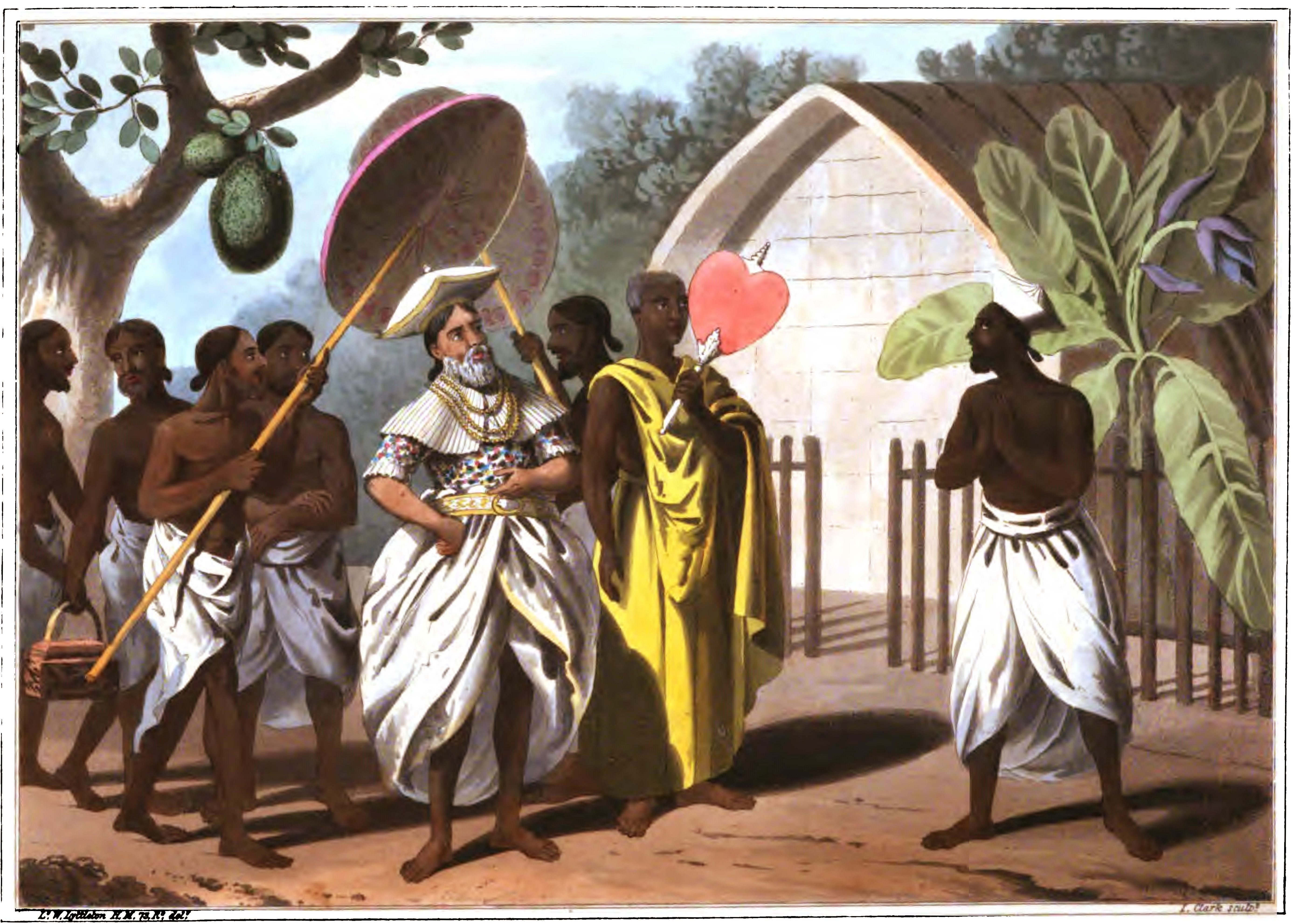

1880년, 헨리 스틸 올코트가 신지학 협회와 함께 스리랑카를 방문하여 불교 부흥에 큰 영향을 미쳤다. 올코트는 파나두라 토론에 감명을 받아 불교로 개종하고, 1880년에 불교 신지학 협회를 설립하여 아난다 칼리지, 다르마라자 칼리지와 같은 불교 학교 설립을 지원했다.[4] 그는 불교 교리 문답(1881)을 저술하여 불교를 '과학적 종교'로 제시했다.[29]

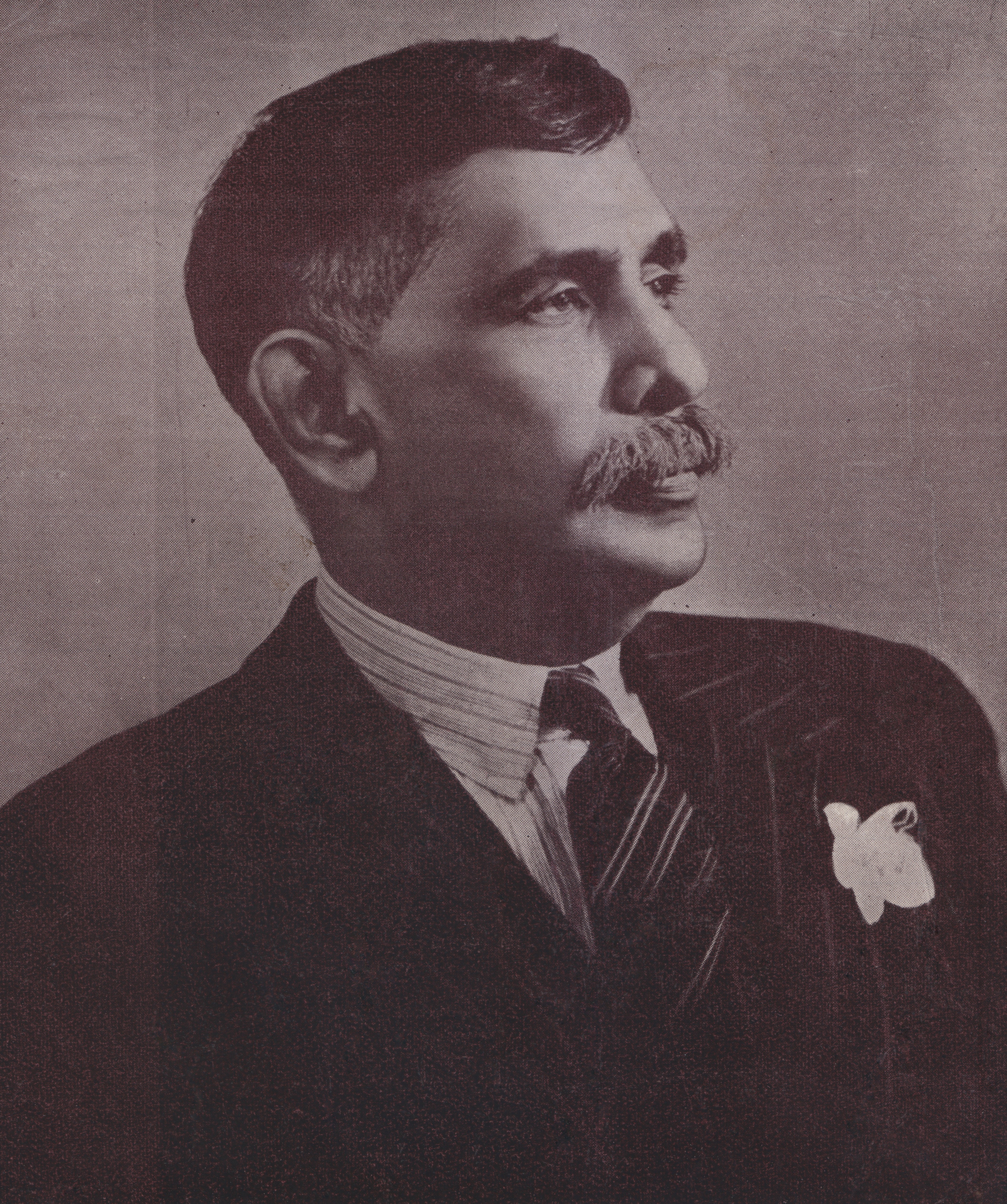

아나가리카 다르마팔라는 올코트의 통역사로 시작하여, 신할라 바우다야 신문 창간 등을 통해 불교 부흥 운동의 핵심 인물이 되었다. 1891년, 인도 불교 부흥과 보드가야, 사르나트, 쿠시나라의 고대 불교 사원 복원을 위해 마하 보디 협회를 설립했다.[30] 다르마팔라는 1893년 세계 종교 회의에서 테라바다 불교를 대표했다.[31]

불교 부흥 운동은 반식민주의적 민족주의와 국제주의가 결합된 특징을 보였으며,[32] 현대 개신교와 유사한 전술 및 조직 형태를 보여 "개신교 불교" (불교 모더니즘)라고도 불렸다.[32] 절제 운동 또한 부흥 운동의 중요한 부분이었고, F. R. 세나나야케, D. S. 세나나야케 등 많은 인물이 독립 운동에 참여했다.[32]

3. 1. 초기 식민지 시대 (16세기 ~ 18세기)

16세기 초, 스리랑카는 여러 왕국으로 분열되어 있었고, 포르투갈 제국은 이를 이용하여 콜롬보를 건설하고 계피 무역을 통제했다.[4] 포르투갈은 이들 왕국과 전쟁을 벌였고, 1597년부터 1658년까지 섬의 상당 부분을 지배했지만, 그 통치는 불안정했고 반란이 자주 일어났다. 캔디 왕국만이 독립을 유지했다.[4]포르투갈은 가톨릭교를 도입하려 했고, 싱할라족과의 전쟁에서 불교 사원을 파괴하거나 가톨릭 수도회에 넘겨주었다.[4] 16세기부터 선교사들은 현지인들을 기독교로 개종시키려 했으며, 비기독교 종교는 탄압과 박해를 받았고, 기독교인들은 특혜를 받았다.[4] 시간이 지남에 따라 섬에는 기독교 소수가 형성되었다. 이 시기 전쟁은 불교 승가를 매우 약화시켰고, 1592년 캔디의 비말라다르마수리야 1세는 제대로 서품된 승려가 거의 없어 미얀마에 도움을 요청하여 불교 승려를 서품받았다.[4]

1612년부터 1658년까지 네덜란드와 포르투갈은 섬을 놓고 싸웠고, 캔디는 네덜란드 편을 들었다. 네덜란드가 승리하여 섬 대부분의 해안 지역(네덜란드령 실론, 1640–1796)을 점령했고, 캔디 왕국은 내륙 지역을 유지했다.[4] 네덜란드는 종교적 선교에 있어 포르투갈만큼 열정적이지 않았지만, 여전히 비기독교인(가톨릭교도 포함)을 차별했다.[4] 일부 마을에서는 비개신교 예배가 허용되지 않았고, 포르투갈이 몰수한 불교 사원 재산도 반환되지 않았다.[4]

내륙의 캔디 왕국에서는 불교가 국교로 남아 있었다. 캔디 통치자들은 고대 싱할라 왕들처럼 불교 기관을 후원했고, 치아 사리를 계속 관리했다. 그러나 18세기 대부분 기간 동안 승가는 서품 계보가 끊어진 채로 약화된 상태였다. 왕국의 불교 "승려"들은 정식 서품 의식을 갖추지 못했다. 정식 승려(비쿠)는 아니지만 전통적인 수도자와 비슷한 역할을 하는 이러한 불교 종교인들은 ''가닌난세스''라고 불렸다. 캔디 왕들은 미얀마 불교와의 종교적 연계를 통해 서품 계보를 재확립하려 했지만, 그다지 성공적이지 못했다.[4]

승가를 부활시키려는 가장 성공적인 시도는 웰리위타 스리 사란앙카라 테로 (1698–1778)가 이끌었으며, 그는 태국에서 승려들을 초청하여 섬에 고등 서품을 회복시켰다(이로써 오늘날까지 살아남은 현대의 시암 니카야를 설립했다). 캔디 왕 키르티 스리 라자신하의 지원을 받아 웰리위타는 또한 불교 의식의 우선성을 확립하기 위해 노력했고, 치아 사리 축제의 현대적 형태는 이 시기에 시작되었다.[29] 또한 이 시기에 키르티 스리 라자신하는 고비가마 카스트 출신만 시암 니카야에 가입할 수 있으며, 고비가마가 아닌 비쿠는 추방되거나 고등 서품에 참여할 수 없다는 포고령을 발표했다.[4]

키르티 스리 라자신하 (1747–1782)와 스리 라자디 라자신하 (1782–1798)의 통치 기간 동안 이전 전쟁에서 파괴된 많은 불교 사원들이 복원되었고, 새로운 사원들이 건립되었다(특히 말와투 마하 비하라야, 강가라마 사원, 데갈도루와 라자 마하 비하라).[4]

3. 2. 영국 식민지 시대 (18세기 ~ 20세기)

12세기부터 13세기에 걸쳐 스리랑카에서 동남아시아로 대사원파 불교가 전래되었고, 현재에도 그 전통은 굳건히 유지되고 있다. 스리랑카에서는 그 후, 16세기 이후 포르투갈, 네덜란드, 영국에 의한 식민지화로 불교가 쇠퇴하였다.

1795년~1796년, 스리랑카의 네덜란드 영토는 영국 동인도 회사의 통제 하에 들어갔다.[4] 1815년, 영국군은 정치적으로 분열된 칸디를 정복하고 싱할라 왕을 폐위시켰다.[4] 영국은 1948년까지 스리랑카를 지배했다(1972년까지 자치령으로 남았다). 항복 조약인 캔디 조약은 불교를 보호하고 유지할 것을 명시했다.[4]

19세기 전반, 비-고위 카스트 출신의 승려들과 예비 승려들에 의해 새로운 수도회인 아마라푸라 니카야가 결성되었다. 이들은 카스트에 의해 제한받지 않는 새로운 서품을 가져오기 위해 19세기 첫 10년 동안 버마로 갔다. 이 새로운 수도원은 칸디 외부의 해안 지역에서 번성했고 심지어 칸디 영토까지 진출했다.[4]

영국 정부는 기독교를 선호했지만, 종교적 논쟁이 정치적 불안을 야기할 수 있다는 두려움 때문에 불교에 공개적으로 적대적이지 않았다.[4] 영국 통치 초기 20년 동안에는 기독교 선교 단체에 대한 공식적인 영국의 지원이 없었다. 자체 자원에 의존하면서, 이 선교 단체들의 노력은 인구 개종에 서서히 진전을 보였지만 성장했다.[4] 이들의 활동은 칸디 지역에서 매우 제한적이었다.[4] 처음부터 선교 단체는 교육을 복음화의 수단으로 사용했다.[4] 이러한 학교(불교를 폄하하는)에서의 교육은 정부 관직의 필수 조건이었다. 기독교 선교사들은 불교를 공격하고 기독교를 홍보하는 싱할라어 소책자를 썼다.[4]

1830년대 이후, 영국이 기독교 선교 사업을 훨씬 더 적극적으로 지원하는 시기가 있었다. 이것은 글렌엘그 경과 스튜어트 매켄지 총독(1837–41)과 같은 친선교 정치인들의 영향, 그리고 선교 단체 자체의 선동 때문이었다.[4] 이 기간 동안 선교 단체는 교육에 가장 큰 영향력을 행사했으며, 교육은 무엇보다도 지역 엘리트들을 개종시키는 것을 목표로 했다.[4] 1848년의 대중 반란에도 불구하고, 이 기간 동안 국가와 불교의 공식적인 연관 관계가 끊어졌다.[4] 그러나 반란으로 인해 영국 정부는 종교 및 사회 변화 문제에 대해 훨씬 더 보수적으로 변했으며, 19세기 후반에는 싱할라인들을 화나게 할 수 있다고 느낀 선교 노력에 대한 지원을 철회했다.[4]

18세기부터 타이와 미얀마의 불교를 통해 상좌부 불교를 부흥시켰다. 현재는,

- 샴 니카야(샴 파, 1753년 설립)

- 아마라푸라 니카야(아마라푸라 파, 1803년 설립)

- 라마냐 니카야(라마냐 파, 1864년 설립)

의 세 종파로 나뉘어져 있는데, 모두 타이와 미얀마에 기인한다.

샴 파는 타이(아유타야 왕조) 마하니카이의 우팔리 장로 일행이 키르티 스리 라자싱하 왕에 의해 초청되어, 1753년에 수계식이 거행되면서 성립되었다. 그러나 인도에서 유래한 카스트 제도가 독자적인 형태로 뿌리내리고 있던 싱할라 사회의 혼란을 우려한 왕은, 수계식 참가를 최상위 고이가마(농민) 카스트에만 허용하였다.[47] 이것이 아마라푸라 파 성립의 계기가 되었다.

샴 파의 제한을 받아, 비고이가마 카스트 사람들은 미얀마(콘바웅 왕조)의 수도 아마라푸라로 가서 수계식을 받았다. 그 후 귀국하여 1803년에 수계식을 시작하여 아마라푸라 파가 성립되었다.

카스트 제한을 두는 샴 파와 마을에 거주하며 인습에 젖어드는 아마라푸라 파에 만족하지 못한 암바가하와테 사라난카라는 독자적으로 미얀마로 가서 수계식을 받고, 귀국 후 1864년에 라마냐 파를 설립했다. 삼림 수행, 계율 중시, 이상주의적인 지향을 특징으로 한다. 라마냐 파는 당초 아마라푸라 파 내의 개혁파 정도였지만, 신지학 협회가 가져온 스리랑카 국내의 종교 개혁 흐름을 타고 세력을 확대했다.[50]

1881년, 스리랑카에 부임 경험이 있는 영국 공무원 리스 데이비즈에 의해 런던에 팔리어 경전 협회(Pali Text Society, PTS)가 설립되었고, 그 간행물에 의해 상좌부 불교와 팔리어 경전은 세계적으로 알려지게 되었다.

3. 3. 불교 부흥 운동 (19세기 후반 ~ 20세기 초)

19세기 후반, 미게투와테 구난난다 테라와 히카두웨 스리 수망갈라 테라는 기독교 선교사와 영국 식민 통치에 맞서 불교 부흥 운동을 이끌었다. 이들은 1865년부터 1873년까지 개신교 선교사들과 5번의 공개 토론을 벌였는데, 특히 1873년 파나두라 토론에서 구난난다 테라가 승리한 것으로 널리 알려졌다.[4] 토론 주제는 신, 영혼, 부활, 카르마, 윤회, 열반 등이었다.[29]영국 정부는 종교적 중립 정책을 시도했지만, 불교도들은 불교 전파 협회, 비디요다야 피리베나, 비디얄란카라 피리베나 등 학습 센터를 설립하여 불교를 장려했다.[4] 또한 수도원 규율을 강조하는 라마냐 니카야가 결성되었다.[4]

1880년, 헨리 스틸 올코트는 신지학 협회와 함께 스리랑카에 와서 불교 부흥에 큰 영향을 주었다. 올코트는 파나두라 토론에 감명을 받아 불교로 개종하고, 1880년 불교 신지학 협회를 설립하여 아난다 칼리지, 다르마라자 칼리지 등 불교 학교 설립을 지원했다.[4] 그는 불교 교리 문답(1881)을 저술하여 불교를 '과학적 종교'로 장려했다.[29]

아나가리카 다르마팔라는 올코트의 통역사로 시작하여, 불교 설파와 신할라 바우다야 신문 창간 등 불교 부흥 운동의 주요 인물이 되었다. 1891년에는 인도에서 불교를 부흥시키고 보드가야, 사르나트, 쿠시나라의 고대 불교 사원을 복원하기 위해 마하 보디 협회를 설립했다.[30] 다르마팔라는 1893년 세계 종교 회의에서 테라바다 불교를 대표했다.[31]

불교 부흥 운동은 반식민주의적 민족주의와 국제주의가 결합된 특징을 보였다.[32] 또한, 현대 개신교 기독교와 유사한 전술과 조직 형태를 보여 "개신교 불교" (불교 모더니즘)라고도 불렸다.[32] 절제 운동도 부흥 운동의 중요한 부분이었으며, F. R. 세나나야케, D. S. 세나나야케 등 많은 인물이 독립 운동에 참여했다.[32]

3. 3. 1. 현대 불교 문학과 서구로의 확산

불교 부흥 운동 단체들은 불교 문헌 출판과 불교 학문 진흥에도 크게 기여했다. 부흥 운동 불교 학자로는 D. B. 자야틸라카 경 경, F. R. 세나나야케, 왈링시 하리찬드라, W. A. 데 실바 등이 있다.[4] 부흥 운동 기간 동안 언론은 종교적 논의와 토론의 주요 무대였다. 이 새로운 언론에서는 신할라어뿐만 아니라 영어도 사용되었다. 소설가 피야다사 시리세나와 마틴 위크라마싱헤의 작품은 20세기 불교 민족주의의 영향을 받은 문학의 예이다.아나가리카 다르마팔라와 아소카 비라라트나는 유럽에 불교 비하라(사원)를 설립하는 데 선구적인 역할을 했다. 아나가리카 다르마팔라는 1926년에 런던 불교 비하라를 설립했고, 아소카 비라라트나는 1957년 대륙 유럽 최초의 불교 비하라, 파울 달케 박사의 다스 부디히스티체 하우스를 설립하여 독일과 유럽에서 불교 확산의 새로운 장을 열었다. 그는 또한 독일 다르마두타 협회를 설립했다. 스리랑카의 승려들도 다르마를 전파하기 위해 독일에 파견되었다. 아소카는 또한 영향력 있는 명상 수도원 니사라나 바나야를 설립했다.

불교 부흥 운동 이후 스리랑카는 서구 언어권에서 불교 학문의 중요한 중심지가 되었다. 최초의 서구 출신 비구 중 한 명인 독일인 냐나틸로카 대선사는 스리랑카에서 공부했으며, 그곳에 아일랜드 은둔처를 설립하고 여러 서구 출신 승려를 출가시켰다. 나나몰리 비쿠, 벤. 냐나포니카 (비쿠 보디와 함께 불교 출판 협회에서 활동)와 같은 아일랜드 은둔처에서 공부한 서구 출신 승려들은 팔리 경전 및 기타 불교 텍스트를 영어와 독일어로 번역하는 데 중요한 역할을 했다.

3. 4. 탈식민지 시대의 불교와 정치

1948년, 스리랑카는 평화로운 권력 이양을 통해 자치권을 얻었다. 초대 총리 D.S. 세나나야케는 법적, 헌법적 수단을 통한 독립을 추구했다.[51]세나나야케의 UNP는 스리랑카를 다민족 세속 국가로 만들고자 했으나, 이는 신할라어를 유일한 국어로, 불교를 국교로 만들고자 했던 신할라 불교 민족주의자들의 반발을 샀다. 이들은 스리랑카가 불교 성지이며 신할라인이 불교의 수호자라는 아나가리카 다르마팔라의 사상에 영향을 받았다.[52]

이러한 불교 민족주의자들은 S.W.R.D. 반다라나이케의 자유당(SLFP)에 결집하여 1956년 민족주의적, 반타밀주의적 기조로 UNP를 꺾었다. 불교 승려의 정치 참여는 아나가리카 다르마팔라와 왈폴라 라훌라 등의 지지를 받았다. 라훌라는 ''Bhiksuvage Urumaya''(승려의 유산)에서 마하밤사를 인용, 신할라 불교 승려가 항상 정치에 관여해 왔다고 주장했다.

SLFP는 신할라어 단독 사용법을 통과시켜 신할라어를 유일한 공용어로 만들었고, 이는 스리랑카 타밀족의 소외와 지역 자치 요구를 불러왔다. 시리마보 반다라나이케 정부는 학교 국유화 정책을 추진했고, 이는 가톨릭 소수 민족의 반발을 샀다.

1972년, 새 헌법은 불교에 "최우선적 위치"를 부여하고 국가가 불교를 보호, 육성할 의무를 명시했다. 타밀족에 대한 억압 정책은 타밀 호랑이 결성으로 이어졌고, 스리랑카 내전이 발발했다. 내전은 2009년까지 25년간 지속되었으며, 타밀 호랑이는 불교 사찰과 승려를 공격하기도 했다.

19세기 영국 식민 통치 하에서 싱할라족 중심의 민족주의가 부상하며 불교가 부흥했고, 싱할라 불교 민족주의가 생겨나 타밀족과의 갈등으로 이어졌다. 독립 이후, 민족과 종교가 결합되어 불교 신자 싱할라족 대 힌두교 신자 타밀족의 대립 구도가 형성되었다. 양측의 갈등은 내전으로 이어져 큰 희생을 낳았고, 종교 전쟁으로 언급되기도 한다.[54][55][56][57][58]

3. 4. 1. 전투적 불교 민족주의

1950년대 이후 스리랑카에서는 과격한 불교 민족주의가 증가하고 있다. 이는 "불교가 적대적인 비불교도에게 포위당했다"는 인식 때문이며, 많은 싱할라 불교도들은 외부 세력(주로 인도 타밀족)에 의해 위협받는 소수 민족이라고 생각하게 되었다.[2] 이러한 경향은 아나가리카 다르마팔라의 사상에 영향을 받았는데, 그는 무슬림을 인도에서 불교를 멸망시킨 위험한 종족으로 간주하고 기독교에 반대하는 설교를 했다.[2]주류 불교는 수도승의 폭력을 금지하고 일반 신도들에게도 비폭력을 권장하지만, 일부 극단주의자들은 불교와 국가를 수호하기 위해 폭력을 옹호한다.[2] 이들은 타밀족 침략자로부터 섬을 방어했던 싱할라 왕들의 이야기, 특히 두투가무누 왕과 관련된 ''마하밤사''의 에피소드를 폭력의 정당화 근거로 삼는다.[2]

이러한 극단적 불교 민족주의의 대표적인 사건은 1959년 탈두웨 소라마라라는 불교 승려가 솔로몬 반다라나이케 총리를 암살한 것이다. 이 암살은 반다라나이케 총리가 타밀족과 타협하려 한 것에 대한 반발로 일어났다.[2]

최근에는 강고다윌라 소마 테로와 이나말루웨 스리 수망갈라 테로와 같은 과격한 인물들이 다른 종교, 특히 무슬림에 대한 위협을 강조하는 설교를 하고 있다.[2] 아투랄리예 라타나 테로와 같은 "전쟁 승려"들이 이끄는 자티카 헬라 우루마야 정당은 타밀 일람과의 평화 협상 중단, 불교 개종 금지 등을 요구한다.[2] 이나말루웨 스리 수망갈라 테로는 무슬림을 "비인간적/짐승 같은 종족"이라고 칭하기도 했다.[2]

보두 발라 세나(‘불교 권력군’)는 또 다른 극단적인 불교 민족주의 단체로, 2014년 반무슬림 폭동을 유발한 반무슬림 집회를 조직했다.[2] 이 단체의 주요 승려인 갈라고다 아테 그나나사라는 무슬림에 대한 폭력을 선동하는 연설을 하고 개인적인 위협을 가한 혐의로 유죄 판결을 받았다.[2]

와타레카 비지타 테라와 같은 인물은 평화와 공존을 옹호하며 보두 발라 세나를 비판하지만, 이들은 반역자로 몰리고 신체적 폭행을 당하기도 한다.[2] 그러나 대부분의 싱할라 승려들은 정치에 관여하지 않으며 침묵을 지킨다.[2]

최근 2018년과 2019년에도 반무슬림 폭동이 발생했다.

19세기 영국 식민 통치 하에서, 싱할라족 중심의 민족주의가 부상하면서 불교가 부흥했고, 싱할라 불교 민족주의가 생겨나 타밀족과의 갈등으로 이어졌다. 이 중심에는 아나가리카 다르마파라가 있었다.[52]

스리랑카(당시 국명 실론) 독립 이후, 북부와 동부에 거주하는 타밀족과의 갈등이 심화되면서, 민족과 종교가 결합되어 불교 신자인 싱할라족 대 힌두교 신자인 타밀족이라는 대립 구도가 형성되었다.[53] 양측의 갈등은 26년간의 내전으로 이어져 8~10만 명의 사망자와 28만 명의 난민이 발생했다.[54][55] 이 내전은 종교 전쟁으로 언급되기도 한다.[56][57][58]

3. 4. 2. 숲속 수행 전통

1950년대부터 출가, 명상, 숲 거주에 중점을 둔 스리랑카 숲 전통이 발전해 왔다. 1973년 카리더스(Carrithers)의 연구에 따르면, 승려 약 6,000명이 150개 이상의 은둔처에서 수행하고 있었다.[1] 현대 스리랑카 숲 수도 운동은 19세기에 시작되었지만, 현재 사용되는 대부분의 숲 사찰은 1950년대 이후에 지어졌다. 푸바크단다베 파냐난다(Puvakdandave Paññānanda, 1817–1887)는 오늘날까지 사용되는 숲 은둔처(바투비타와 키린다)를 설립한 최초의 승려 중 한 명이었다.[2]

20세기 주요 인물로는 카다바두웨 지나밤사, 바투루빌라 냐나난다, 쿠쿨나페 데바락키타 등이 있다. 이들은 숲 생활로 돌아가 비나야(고대 승가 규칙)를 엄격히 따름으로써 승가를 개혁하고자 했다.[3] 지나밤사는 마타라 스리 냐나라마와 함께 Śrī Kalyāṇī Yogāśrama Sansthā를 창립했는데, 이 단체는 니사라나 바나야와 나 우야나 아라냐와 같은 숲 명상 은둔처의 연합체였다. 이 운동은 카투쿠룬데 냐나난다와 같은 학자 철학자들도 배출했다.

3. 4. 3. 비구니 승단 문제

상가밋타는 스리랑카에 최초의 여성 승려 집단(비구니 승단)을 창설했지만, 이 비구니 계는 11세기에 소멸되었다.[31]1996년, 사캬디타 국제 불교 여성 협회의 노력으로 11명의 스리랑카 여성들이 인도 사르나트에서 테라바다 비구니 계를 복원하였다. 이 의식은 베네. 도당고다 레바타 마하테라와 인도 마하보디회의 故 베네. 마팔라가마 비풀라사라 마하테라가 주관하고 한국 조계종 승려 및 비구니들이 지원하였다.[31][32][33][34] 이후 일부 비구니 수계는 동아시아 전통의 비구니들의 지원을 받아 수행되었고, 다른 수계는 테라바다 승려 계에 의해서만 수행되었다.[31] 2005년 이후, 스리랑카 시암 니카야의 담불라 지부 대표에 의해 많은 여성 수계 행사가 조직되었다.[31]

4. 불교 조직

스리랑카에는 승가 외에도 다양한 불교 단체와 조직이 있다.

- 청년 불교 협회(YMCA)의 불교 버전

- 전 실론 불교 여성 협회

- 스리랑카 마하 보디 협회 - 인도 불교 유적지와 밀접한 관계를 맺고 있다.

- 불교 간행 협회 - 영어와 싱할라어로 불교 문헌을 출판한다.

- 더 불디스트 (TV 채널)

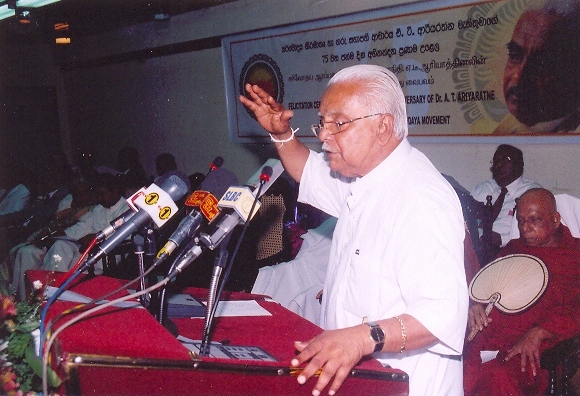

- A. T. Ariyaratne의 사르보다야 슈라마다나 운동 - 복지 및 분쟁 해결 단체.

- 사르보다야 샨티 세나 샌다사야 또는 샨티 세나(평화 여단) - A. T. Ariyaratne가 설립한 평화 활동에 초점을 맞춘 단체

- 자티카 헬라 우루마야 - 승려를 포함하는 민족주의 정당.

- 보두 발라 세나 (불교 권력 단체 또는 BBS) - 스리랑카 무슬림에 대한 공격을 자행하는 것으로 알려진 싱할라 민족주의 단체.[36] 망갈라 사마라위라와 바수데바 나나야카라와 같은 스리랑카 정치인들은 이 단체를 극단주의 단체라고 칭했다.[37][38][39]

4. 1. 승가 종파 (니카야)

스리랑카(싱할라) 불교 승가의 여러 종파는 니카야라고 불린다. 현재 스리랑카에는 다음과 같은 두 개의 주요 니카야가 있다.- 샴 니카야: 18세기에 태국에서 온 승려들에 의해 설립되었다. 라달라와 고비가마 카스트 출신에게만 승려 서임을 허용하며, 캔디의 불치사를 관리한다.

- 아마푸라-라마냐 니카야: 2019년에 아마푸라 니카야(1800년 버마 승려들에 의해 설립)와 라마냐 니카야(1864년 설립)의 합병으로 형성되었다. 섬에서 가장 큰 니카야이며,[35] 카스트에 관계없이 모든 사람의 승려 서임을 허용한다.

이 주요 서임 계보에는 수많은 하위 분파가 있다.

4. 2. 기타 불교 단체

승가 외에도 스리랑카에는 다양한 불교 단체와 조직이 있다. 이러한 단체로는 다음이 있다.- 청년 불교 협회(YMCA)의 불교 버전

- 전 실론 불교 여성 협회

- 스리랑카 마하 보디 협회 - 인도 불교 유적지와 밀접한 관계를 맺고 있다.

- 불교 간행 협회 - 영어와 싱할라어로 불교 문헌을 출판한다.

- 더 불디스트 (TV 채널)

- A. T. Ariyaratne의 사르보다야 슈라마다나 운동 - 복지 및 분쟁 해결 단체.

- 사르보다야 샨티 세나 샌다사야 또는 샨티 세나(평화 여단) - A. T. Ariyaratne가 설립한 평화 활동에 초점을 맞춘 단체

- 자티카 헬라 우루마야 - 승려를 포함하는 민족주의 정당.

- 보두 발라 세나 (불교 권력 단체 또는 BBS) - 스리랑카 무슬림에 대한 공격을 자행하는 것으로 알려진 싱할라 민족주의 단체.[36] 망갈라 사마라위라와 바수데바 나나야카라와 같은 스리랑카 정치인들은 이 단체를 극단주의 단체라고 칭했다.[37][38][39]

5. 종교적 관습

불교도들은 한 달에 4번 있는 포야(상현달, 보름달, 하현달, 그믐달)에 팔계를 지키며 사원(비하라)에 참배하여 경건하게 보낸다. 특히 보름달이 중시되며, 사원에서 승려의 설교를 듣고 공덕을 쌓는다.

5월의 보름달은 웨삭이라고 하며, 부처의 탄생, 성도, 열반이 달성된 날로 성대하게 축하한다. 6월 보름달은 포손이라고 하며 불교의 전래를 축하한다. 7월부터 8월의 에사라월부터 니키니월에 걸쳐, 각지에서 페라헤라라고 불리는 축제가 열리며, 특히 옛 수도인 불치사를 중심으로 행해지는 캔디 에사라 페라헤라는 성대하다. 코끼리 등에 불사리나 힌두교 신의 상징인 무기를 싣고 순행하며, 비를 기원하거나 수확에 감사한다. 현재는 불치에 대한 제사이지만, 축제에 불치가 더해진 것은 1775년부터이며, 이전에는 캔디의 힌두교 수호신인 나타, 비슈누, 카타라가마, 파티니의 신들을 모시는 제사였다.[43]

현세의 이익은 비슈누, 카타라가마, 파티니, 사만 등 불교 사원 내에 반드시 있는 힌두교의 신들을 모시는 신전(데와레)에서 기원한다. 또한 민가에서도 불상과 힌두 신을 동시에 모시는 것이 일반적인 일이며, 신자는 양쪽 모두 참배하는 것이 습관화되어 있으며, 일본의 옛 신불 습합과 비슷하다.[44]

우안거(7월 보름달 - 10월 보름달) 종료 후의 카티나(승의 기증)나, 장례식에 즈음하여 승려는 필릿[45]이라는 호주 경전을 읊는 의례를 행하고, 신자는 현세에서의 안온을 얻거나, 죽은 자의 공덕 전송을 한다.

점성술이 성행하며, 국가의 주요 행사나 축제의 날짜는 점성술에 의해 선정되는 것도 많고, 승려의 득도식 등의 날짜 등도 점성술의 판단으로 결정된다.[46]

국가 또는 정치와 불교의 연결이 강하며, 최고위 승려인 마하 나야카의 취임은 스리랑카 대통령이 명하는 것으로 되어 있다. 새로운 정권이나 국회의원은 주요 불교 승려로부터 축복을 받는 것이 관례가 되고 있다. 군에는 스리랑카 육군 불교 협회가 있으며, 불교 승려들은 스리랑카군을 축복하는 의례도 행한다.[51]

6. 인구 통계

싱할라족이 주로 스리랑카 불교를 신봉하지만, 2012년 스리랑카 인구 조사에 따르면 스리랑카 타밀족 인구 중 불교 신자는 22,254명이며, 이 중 11명은 승려로, 스리랑카 전체 타밀족의 약 1%를 차지했다.[40]

참조

[1]

웹사이트

Population by religion and district, Census 1981, 2001, 2012

http://www.statistic[...]

Department of Census and Statistics of Sri Lanka

2016-02-20

[2]

웹사이트

The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050

http://www.globalrel[...]

2015-04-02

[3]

간행물

Table A4: Population by district, religion, and sex

http://www.statistic[...]

Department of Census & Statistics, Sri Lanka

[4]

웹사이트

Buddhism in Sri Lanka: A Short History

https://www.accessto[...]

2022-04-24

[5]

논문

Designations of Ancient Sri Lankan Buddhism in the Chinese Tripiṭaka

https://docplayer.ne[...]

Oxford Centre for Buddhist Studies

2021-01-12

[6]

서적

印度佛教固有名詞辭典

1967

[7]

서적

Theravada Buddhism: Continuity, Diversity, and Identity

Wiley-Blackwell

2013

[8]

서적

Festivals and Calendrical Rituals

Macmillan Reference USA

2004

[9]

문서

Sinhalese Monastic Architecture: The Viháras of Anurádhapura

[10]

서적

The Rulers of Sri Lanka

S. Godage & Brothers

2000

[11]

간행물

The Bodhisattva Ideal: Essays on the Emergence of Mahayana

https://bps.lk/olib/[...]

Buddhist Publication Society

2013

[12]

서적

The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism

Oxford University Press

2017

[13]

서적

A Concise Sinhala Mahavamsa

Participatory Development Forum

2006

[14]

웹사이트

The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalog (T 1421)

http://www.acmuller.[...]

2013-09-18

[15]

서적

Abhayagiri

Encyclopædia Britannica Inc.

2010

[16]

문서

The impact of the Abhayagiri practices on the development of Theravada Buddhism in Sri Lanka

2007

[17]

문서

Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia

[18]

문서

A history of Pali literature

[19]

문서

Culavamsa Being The More Recent Part Of Mahavamsa 2 Vols, Ch 39

1929

[20]

서적

American Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship

https://books.google[...]

Routledge

2013

[21]

문서

History of Ceylon

[22]

문서

Culavamsa, LXXVIII, 1–3

[23]

문서

Culavamsa, LXXVIII, 7

[24]

문서

Buddhism in Sri Lanka A Short History

Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka

[25]

웹사이트

Importance of Mahavihara as the centre of Theravada Buddhism.doc – Bhikkhu – Sri Lanka

https://www.scribd.c[...]

2021-01-12

[26]

웹사이트

Weligama - Sri Lanka

http://www.art-and-a[...]

2013-09-05

[27]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[28]

간행물

Mahāyāna Sūtras and Opening of the Bodhisattva Path

https://www.academia[...]

[29]

뉴스

Weliwita Sri Saranankara Theroenerable Weliwita Sri Saranankara Mahathera

http://www.lankaweb.[...]

Lankaweb

[30]

웹사이트

:::: -This Site is Under Construction- ::::

http://mahabodhisoci[...]

2015-05-04

[31]

웹사이트

Bhikkhuni ordination

http://www.dhammawik[...]

Dhammawiki (archived)

[32]

서적

The Revival of Bhikkhuni Ordination in the Theravada Tradition

https://books.google[...]

Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns

2019-08-15

[33]

웹사이트

Abstract: Theravada Bhikkhunis

https://web.archive.[...]

International Congress On Buddhist Women's Role in the Sangha

2015-06-28

[34]

웹사이트

Keeping track of the revival of bhikkhuni ordination in Sri Lanka

https://web.archive.[...]

[35]

뉴스

Amarapura and Ramanna denominations unified

http://www.themornin[...]

the Morning Lanka

2019-08-17

[36]

웹사이트

Islamophobia and attacks on Muslims in Sri Lanka

http://www.minorityr[...]

Minority Rights Group International

2013-03-18

[37]

뉴스

BBSO challenges Mangala equating it to a terrorist outfit

http://www.sundaytim[...]

2021-01-12

[38]

뉴스

Mangala says anti-Muslim campaign is 'playing with fire'

http://www.ft.lk/201[...]

2013-04-08

[39]

뉴스

'Bodu Bala Sena is an extremist group'

http://htsyndication[...]

2013-04-07

[40]

웹사이트

22,254 Tamil Buddhists in SL

http://www.dailymirr[...]

Daily Mirror

2016-03-31

[41]

보고서

A3 : Population by religion according to districts, 2012

http://www.statistic[...]

Department of Census & Statistics, Sri Lanka

[42]

논문

スリランカ仏教教団のカースト問題 : Udarata Amarapura Mahanikayaの場合

パーリ学仏教文化学会

1995

[43]

서적

地球の歩き方スリランカ 2005-2006年版

ダイヤモンド社

[44]

기타

スリランカ内戦と解決のための日本の役割

http://ypir.lib.yama[...]

山口県立大学

2007

[45]

웹사이트

上座部 常用経典集 - 序説・パリッタと儀礼

http://www.horakuji.[...]

2021-04-07

[46]

기타

日・月食の記号論

https://hdl.handle.n[...]

法政大学教養部

1987

[47]

기타

現代スリランカ仏教の仏教教団

http://barc.ryukoku.[...]

[48]

웹사이트

King Mahasena

http://lakdiva.org/m[...]

Ceylon Government

2008-09-12

[49]

웹사이트

CHAPTER IV THE POLONNARUWA KINGS,1070-1215

http://lakdiva.org/c[...]

Ceylon Government

2012-06-13

[50]

논문

儀礼の受難 : 楞伽島綺談

https://doi.org/10.1[...]

国立民族学博物館

2003

[51]

논문

現代スリランカにおける仏教ナショナリズムとキリスト教

http://id.nii.ac.jp/[...]

国士舘大学政経学部附属政治研究所

2010

[52]

논문

文明化への眼差し : アナガーリカ・ダルマパーラとキリスト教

https://doi.org/10.1[...]

国立民族学博物館

2006

[53]

논문

植民地下スリランカにおけるミッションと反キリスト教運動

2002

[54]

웹사이트

스리랑카 내전의 종결~신할라 인과 타밀인의 화해를 향하여

https://www.mofa.go.[...]

외무성

[55]

웹사이트

Up to 100,000 killed in Sri Lanka's civil war: UN

https://www.abc.net.[...]

2019-07-30

[56]

웹사이트

motivated conflicts in Sri Lanka

http://www.religious[...]

Religious Tolerance

2013-05-07

[57]

웹사이트

中韓を知りすぎた男 - スリランカの国内事情

http://kkmyo.blog70.[...]

2013-05-07

[58]

웹사이트

Telegraph - Sri Lanka's Buddhist monks are intent on war

http://www.telegraph[...]

2013-05-07

[59]

웹사이트

Boyle urges divestment-disinvestment campaign against "apartheid" Sri Lanka

http://srilanka-warc[...]

2019-07-30

[60]

기타

The Rights of Tamils on the island of Sri Lanka under International Law and Practice

http://www.tamilnet.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com